Best Practice

Selbstbestimmt entscheiden: Die Rolle der Patientenbeteiligung bei der renalen Denervation

26. Juni 2025

von Prof. Joachim Weil, Herz- und Gefäßzentrum, Sana Kliniken Lübeck (Deutschland)

Die renale Denervation (RDN) hat sich zunehmend als eine praktikable therapeutische Option für Patienten mit therapieresistenter Hypertonie etabliert. Doch eine entscheidende Frage bleibt: Sind wir als Ärztinnen und Ärzte wirklich auf die Präferenzen und Werte unserer Patientinnen und Patienten eingestellt?

In den vergangenen Jahren wurde mir zunehmend klar, dass der Erfolg der RDN über die rein technische Durchführung des Eingriffs hinausgeht – er liegt ebenso darin, den Menschen hinter der Diagnose zu erkennen. Patientinnen und Patienten sind keine passiven Empfänger medizinischer Maßnahmen, sondern sollten als aktive Partner im therapeutischen Entscheidungsprozess betrachtet werden.

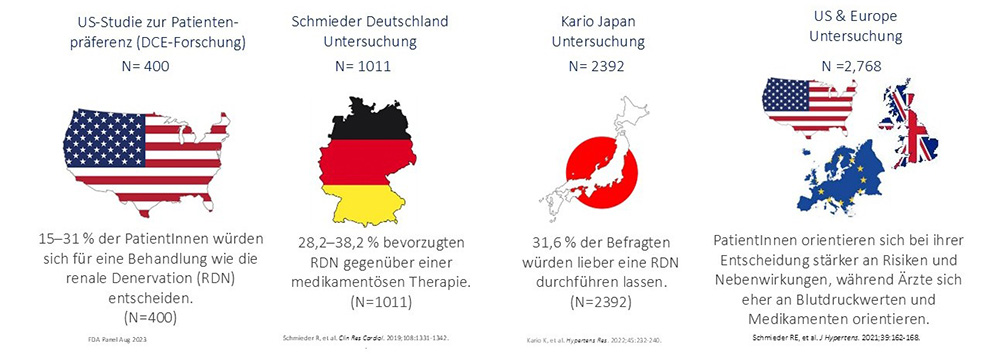

Neue Daten aus Europa, den USA und Japan unterstreichen diesen Paradigmenwechsel. Ein erheblicher Anteil der Patientinnen und Patienten äußert – bei angemessener Aufklärung – eine Präferenz für die RDN gegenüber einer langfristigen medikamentösen Therapie. In einigen Studien entschieden sich bis zu 38 %1 der Befragten für die RDN, wenn ihnen die Wahl gegeben wurde – ein Ausdruck nicht nur von Therapieermüdung, sondern auch von dem Wunsch nach mehr Autonomie im Umgang mit ihrer Erkrankung.

Mehr als nur Blutdruck: Patientenorientierte Kommunikation und gemeinsame Entscheidungsfindung bei der renalen Denervation

Die Entscheidung für eine renale Denervation (RDN) basiert nicht nur auf klinischen Kriterien – sie berührt auch zutiefst persönliche Anliegen. Während Ärztinnen und Ärzte sich auf Blutdruckziele und medikamentöse Algorithmen konzentrieren, beschäftigen sich Patientinnen und Patienten häufig stärker mit Nebenwirkungen, Therapieermüdung und den langfristigen Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Dabei handelt es sich nicht nur um klinische, sondern auch um emotionale und erfahrungsbezogene Aspekte.

Klar und einfühlsam kommunizieren

Um diese Diskrepanz zu überbrücken, ist eine klare und mitfühlende Kommunikation unerlässlich. Ich befürworte einen Kommunikationsstil, der zugänglich, empathisch und durch bildhafte Vergleiche unterstützt wird. Wenn ich RDN erkläre, sage ich zum Beispiel oft:

„Stellen Sie sich Ihre Nierennerven wie ein Mikrofon vor, das zu laut eingestellt ist – RDN dreht die Lautstärke herunter.“

Diese Metapher hilft den Patientinnen und Patienten, das physiologische Prinzip zu verstehen, ohne medizinisches Fachvokabular zu benötigen.

In unserer klinischen Praxis wenden wir außerdem die SOLER-Technik an: Square posture (aufrechte Haltung), Open body language (offene Körpersprache), Leaning forward (nach vorne lehnen), Eye contact (Blickkontakt), Relaxation (Entspannung) – um eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Patientinnen und Patienten gehört, respektiert und aktiv eingebunden fühlen.

Gemeinsame Entscheidungsfindung: Eine klinische Notwendigkeit

Gemeinsame Entscheidungsfindung ist kein rhetorisches Ideal, sondern ein Grundpfeiler einer evidenzbasierten, patientenzentrierten Versorgung. Indem wir alle therapeutischen Optionen – einschließlich RDN, Pharmakotherapie und Lebensstiländerungen – transparent darstellen und Patientinnen und Patienten aktiv einladen, ihre Präferenzen zu äußern, fördern wir Autonomie und Eigenverantwortung für gesundheitliche Entscheidungen. Dieser Ansatz verbessert nachweislich die Therapietreue, steigert die Zufriedenheit und führt langfristig zu besseren Ergebnissen.

An unserem Zentrum in Lübeck haben wir ein strukturiertes Nachsorgeprotokoll für Patientinnen und Patienten entwickelt, die sich einer RDN unterziehen. Dieses umfasst regelmäßige ambulante Blutdruckmessungen, Medikamentenüberprüfungen und individuelle Lebensstilberatung. Besonders wichtig ist uns die Einbindung patientenberichteter Ergebnisse, um subjektive Erfahrungen zu erfassen und zeitnah therapeutische Anpassungen vorzunehmen. Erste Daten aus unserem klinikinternen Register zeigen anhaltende und klinisch signifikante Senkungen sowohl des systolischen als auch des diastolischen Blutdrucks nach sechs Monaten.

Die Zukunft ist persönlich

Renale Denervation ist keine Einheitslösung. Aber wenn sie mit den Werten und Erwartungen der Patientinnen und Patienten in Einklang steht, wird sie zu einem wirkungsvollen Instrument in unserem therapeutischen Repertoire. Unsere Aufgabe als Ärztinnen und Ärzte ist es nicht nur zu behandeln – sondern zuzuhören, zu begleiten und gemeinsam zu entscheiden.

Lassen Sie uns die Patientenpräferenz zum Ausgangspunkt machen – nicht zum nachträglichen Gedanken.

References:

| 1 | Schmieder R, et al. Clin Res Cardiol. 2019;108:1331-134 |

Der Artikel enthält die medizinische Fachmeinung von Prof. Weil zur renalen Denervation. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen vom Arzt selbst und spiegeln nicht notwendigerweise die Positionen von Recor Medical oder anderen Fachleuten wider.

Dezember 10, 2025

Dieser Artikel beschreibt die Erfahrungen von Dr. Iván Javier Núñez-Gil beim Aufbau eines erfolgreichen uRDN-Programms in Spanien. Ein starkes Beispiel für medizinisches Fachpersonal und Institutionen, die Innovationen vorantreiben und ihren Patient*innen die neuesten Therapieoptionen anbieten möchten.

September 22, 2025

Die renale Denervation gewinnt zunehmend an Bedeutung als wirksames Instrument im Bluthochdruckmanagement – doch sie ist nicht für jeden geeignet. Erfahren Sie, wie ESC- und ESH-Leitlinien, klinische Evidenz und praktische Werkzeuge wie das Screening-Formular von Recor Medical helfen, die richtigen Kandidaten zu identifizieren.

März 11, 2025

Drei Jahre lang wurde Sergius Leben von extremem Bluthochdruck beherrscht - eine unsichtbare, aber lebensbedrohliche Belastung.